Отдел этнографии Сибири

Контактная информация

199034, Cанкт-Петербург, Университетская наб., 3

Тел: (812) 328-41-42

E-mail: siberia@kunstkamera.ru

Заведующий отделом

Сотрудники отдела

История Отдела

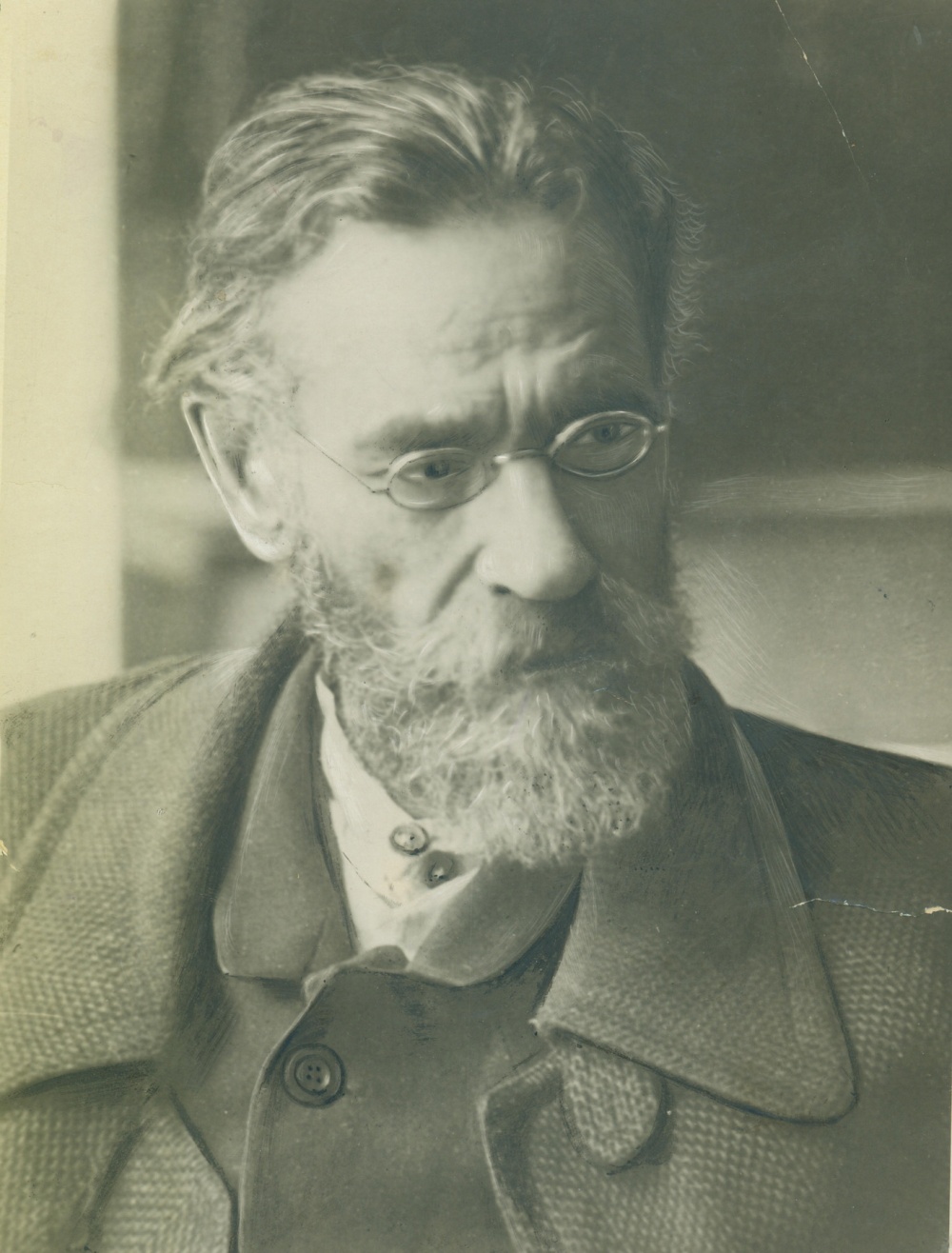

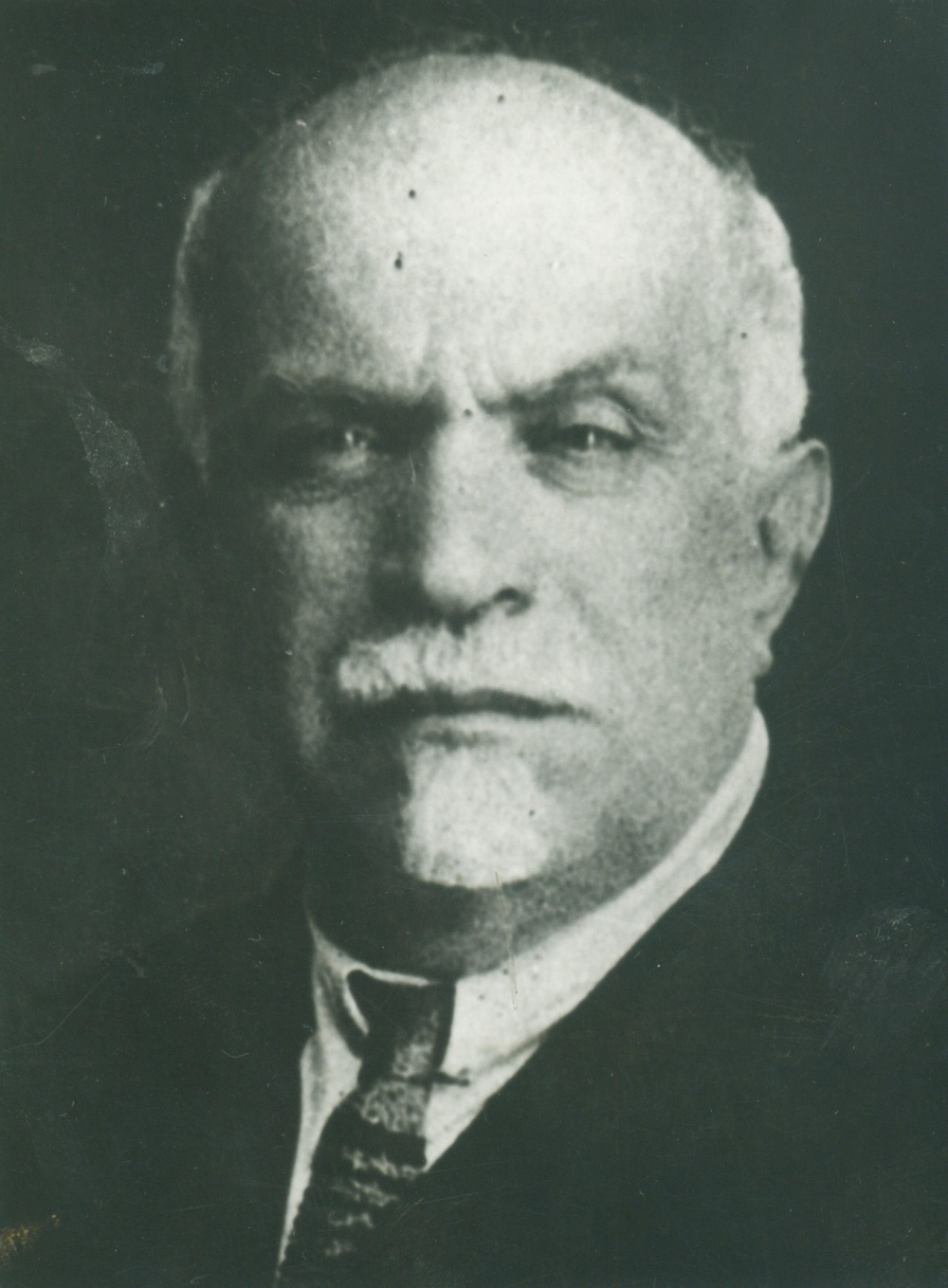

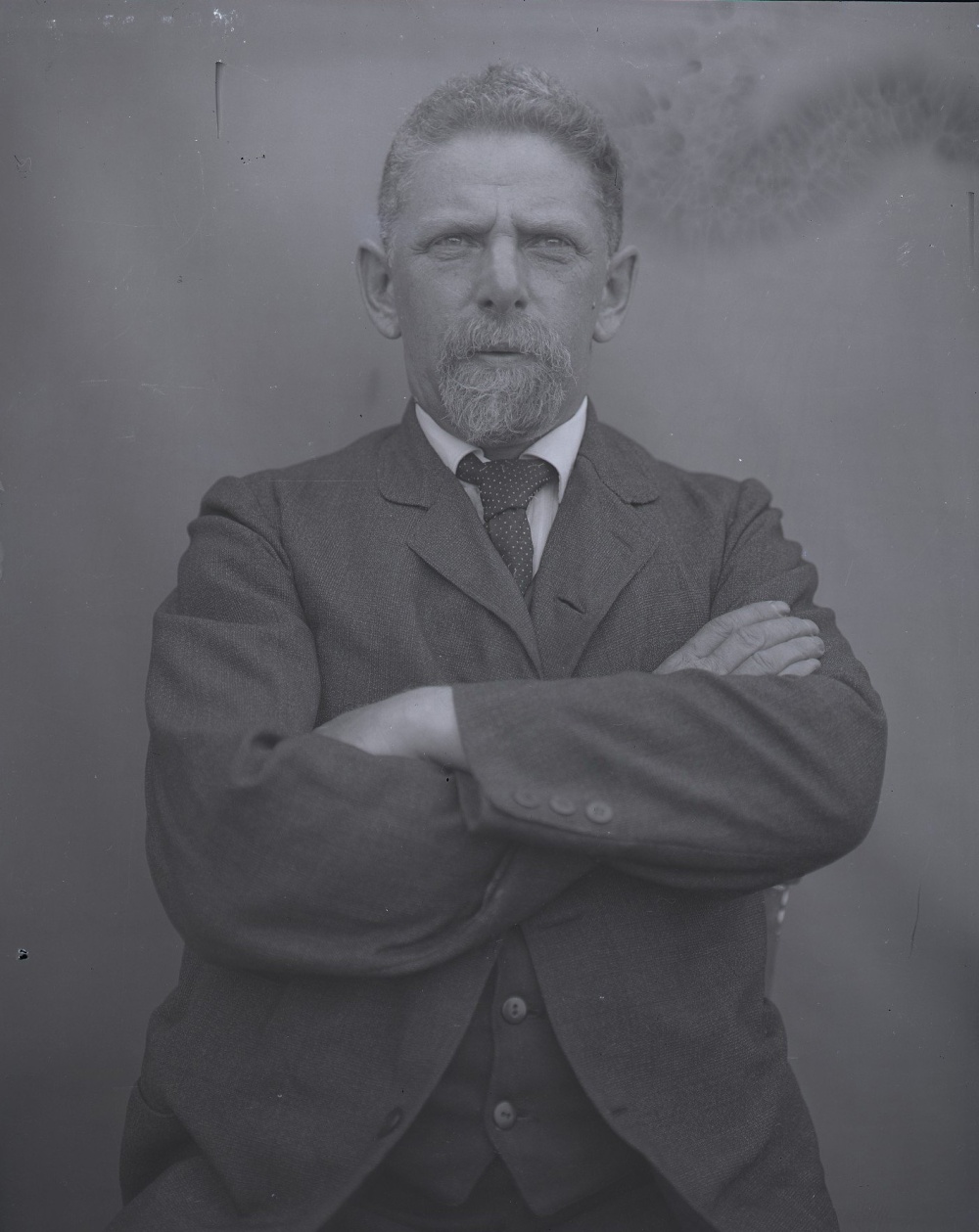

История Отдела этнографии Сибири начинается в первые годы ХХ в., когда в 1901 г. старшим этнографом Музея становится выдающийся исследователь традиционной культуры, и фольклора народов Амура и Сахалина Л.Я. Штернберг. Вместе с ним в МАЭ работает младшим этнографом также крупный специалист по культуре народов Восточной Сибири Д.А. Клеменц, будущий директор (с 1903 г.) Этнографического отдела Русского музея. В этот период коллегами Л.Я. Штернберга по отделу являются уже имеющие международную известность В.И. Иохельсон и В.Г. Богораз – специалисты по народам Крайнего Северо-Востока Сибири, участники Сибиряковской экспедиции в Якутию (1894 г.), знаменитой Джесуповской экспедиции на Чукотку и Камчатку (1900–1902 гг.) и самой длительной по времени Камчатской экспедиции (1908–1911 гг.).

В это время, с 1894-1918 гг. директором Музея антропологии и этнографии был великий ученый-тюрколог Фридрих Вильгельм (Василий Васильевич) Радлов (Radloff), которому принадлежит заслуга прочтения древнетюркских орхоно-енисейских надписей (разделенная с известным датским ученым Вильгельмом Людвигом Петером Томсеном). Именно эта плеяда не только сформировала Отдел этнографии Сибири, но дало мощной импульс в развитии собственно сибиреведения и становлению отечественной школы этнографии.

Эта плеяда выдающихся этнографов стала авторами блестящей серии монографических исследований, явившейся результатом их экспедиционной деятельности:

- Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск, Дальгиз, 1933.

- Штернберг Л.Я. Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора. СПб., 1908.

- Иохельсон В.И. Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора. СПб., 1900.

- Jokhelson V.I. The Koryak. New York, G.F.Stechert, 1905-1908.

- Yokhelson V.I. The Yakut. New York. American Museum of Natural History, 1933.

- Bogoraz V.G. The chukchee. Leiden-New York, E.J.Brill, G.F.Stechert, 1904.

- Bogoraz V.G. Chukchee Mythologie. Leiden-New York, American Museum of Natural History, 1910

- Богораз В.Г. Материальная культура чукчей. М.: Наука, 1991.

Одновременно они принимают активное участие в разработке новых, научных принципов этнографических экспозиций МАЭ. В основу их легла теория эволюционного развития человечества и типология культур. Одной из первых явилась экспозиция «Народы Крайнего Северо-Востока», с включенным в нее специальным разделом «Шаманство и шаманы», созданная в 1903 г. В 1925 г. под руководством В.Г. Богораза создается экспозиция «Галерея шаманов», концепция которой отражала соотношение форм сибирского шаманства со стадиями общественного развития народов Сибири, а в 1934 г. возникает экспозиция «Чукотское общество».

Важнейшей заслугой этих ученых явилась целенаправленная подготовка молодых специалистов по этнографии Сибири. Организованные Л.Я. Штернбергом в 1910-х годах при МАЭ Инструктивные курсы по этнографии (после революции 1917 г. ставшие Отделом аспирантуры), сыграли огромную роль в становлении блестящей плеяды ученых, постепенно пополнявших Отдел, который в 1933 г получил официальный статус. Среди первых слушателей этих курсов были С.М. Широкогоров (1911–1913), ставший впоследствии известным специалистом по народам тунгусо-манчжурской группы и Б.Э. Петри (1912–1916), посвятивший себя изучению народов Байкальского региона.

В последующие годы в Отделе работали такие крупные этнографы как А.А. Попов, Г.Д. Вербов, В.Н. Васильев, Г.Н. Прокофьев, Е.Д. Прокофьева, Г.М. Василевич, Л.Э. Каруновская, А.Г. Данилин, С.В. Иванов, Н.П. Дыренкова, Н.К. Каргер, В.В. Антропова, Н.А. Липская, Л.П. Потапов, создавшие классические труды по этнографии народов Сибири.

Основной задачей, стоявшей перед Отделом в момент его образования, являлся сбор полевого этнографического материала по всем народам Сибири, углубленное изучение традиционных культур региона, подготовка и издание монографических исследований. Сотрудники Отдела участвовали в экспедициях Комиссии по изучению племенного состава населения СССР, в Комиссии по изучению Якутской АССР, работая в Западной и Восточной Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке, в Якутии. Собранные ими материалы, значительная часть которых хранится в настоящее время в Архиве МАЭ, свидетельствует о том, что в общих чертах поставленная задача была ими выполнена. Их материалы поражают и своим высочайшим научным уровнем, и широтой охвата изучаемой культуры – от описания хозяйства и быта до огромных корпусов фольклорных и шаманских текстов, записанных на языках носителей этих традиций. Это стало возможным в силу высокой профессиональной подготовки, важным условием которой было знание языка изучаемого народа. Основным видом публикаций в эти годы были статьи по различным аспектам традиционных культур Сибири, большинство из которых не утратили своего научного значения и в наши дни. Из монографических исследований успели выйти в свет лишь немногие работы. Это, прежде всего:

- Василевич Г.М. Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. Л., Издательство института народов Севера, 1936.

- Попов А.А. Тавгийцы. М.-Л., Издательство Академии наук СССР, 1936.

- Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. М.-Л., Издательство Академии наук СССР, 1936.

В послевоенный период научные исследования в Отделе развиваются по двум направлениям. С одной стороны, продолжается всестороннее изучение отдельных народов, что создает широкую панораму истории традиционных культур сибирского региона, с другой – широко разворачиваются исследования, основанные на сравнительно-историческом и сравнительно-типологическом методах. Результатом первого явился целый ряд монографий, научное значение которых заключается не только в исследовании этнической истории народа, описании его культуры, выяснении ее генетических истоков и процессов развития, но и в сохранении всех этих данных для самих коренных этносов Сибири, большая часть которых не имела своей письменной истории, а главное, уже утрачивала свои национальные традиции. Созданные в этот период работы А.А. Попова, Л.П. Потапова (заведующего Отделом в 1946–1967 гг.), Г.М. Василевич, И.С. Вдовина (заведующего Отделом в 1972–1977 гг), Н.Ф. Прытковой, Е.Д. Прокофьевой, В.В. Антроповой, Е.А. Алексеенко, В.П. Дьяконовой, Ч.М. Таксами (заведующего Отделом в 1977–2001 гг.) несут в себе огромную научную значимость. Здесь следует упомянуть также коллективную работа сотрудников Отдела «Народы Сибири» (1956), опубликованную в серии «Народы мира», а затем переведенную на английский язык издательством Chicago University Press (1964).

С конца 60-х годов одной из приоритетных тем становится изучение традиционных религиозных верований коренных народов региона. Обобщающим исследованием по этой теме стали три коллективных монографии:

- Вдовин И.С. (Ред.). Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., Наука, 1976.

- Вдовин И.С. (Ред.). Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л., Наука, 1981.

- Вдовин И.С. (Ред.). Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири. Л., Наука, 1979.

В рамках второго направления сотрудниками Отдела в 1961 г. был издан «Историко-этнографический атлас Сибири », который содержит подробное описание материала по одежде, транспорту, шаманским бубнам, его анализ, классификацию и типологию. Он снабжен богатейшим иллюстративным материалом и картами распространения различных типов всех отраженных в нем элементов культуры и представляет собой уникальное явление в отечественной этнологии. В этом же ключе выполнена коллективная монография «Одежда народов Сибири» (1971 ).

Особое место в научно-исследовательской деятельности Отдела занимают труды С.В. Иванова (заведующий Отделом в 1967–1972 гг). Его монографические работы и статьи представляют собой поистине энциклопедию народного художественного творчества коренного населения Сибири.

Отдельной страницей в историю Отдела вписано комплексное археолого-этнографическое изучение Тувы и прилегающих районов Монголии. Возглавляемая Л.П. Потаповым, экспедиция работала в поле в течение девяти сезонов. Результатом этой огромной работы стало издание прекрасно иллюстрированного трехтомника (1960, 1966, 1970 ).

Большое значение в работе Отдела имела и организация в 1988 г. периодической конференции «Сибирские чтения», проводимой раз в три года.

С 2000-х гг. сотрудники отдела проводят регулярные заседания Северного Антропологического семинара, на котором выступают как ученые Музея антропологии и этнографии, так и приглашенные докладчики из различных научных, образовательных, культурных и музейных учреждений страны. На семинаре обсуждаются вопросы полевой этнографии методики полевых исследований, делаются сообщения о прошедших экспедициях, конференциях и конгрессах, обсуждаются тексты монографий и диссертаций, рассматриваются теоретические вопросы этнографической науки, концепции ведущих отечественных и зарубежных ученых, актуальные вопросы методологии и историографии.

Сотрудники отдела этнографии Сибири принимают активные участие в подготовке и проведении Региональных, Всероссийских и Международных и др. конференций («Природа и цивилизация: этнос, ландшафт, культура», ноябрь 1999 г.; «Л.Н. Гумилев. Теория этногенеза и исторические судьбы Еразии», апрель 2002 г.»; «Во имя сохранения и развития традиционной культуры народов Сибири: к 100-летию со дня рождения А.А.Попова и 125-летию со дня рождения В.Н.Васильева», Якутск – с. Амга – с.Угулятцы, 29 июня-4 июля 2003 г.»; «К распространению наук и в пользу человеческого рода…»: ««350 лет присоединения Бурятии к России», 2011»; К 250-летию «физических» экспедиций Академии наук, ноябрь 2018 г., Санкт-Петербург» и др.; Радловских чтений; Всероссийских конгрессов этнологов и антропологов России (2005, 2007, 2009, 2011, …2023 гг.).

Основные исследования сотрудников отдела сосредоточены в сфере соотношения императива «человек – вещь», который неразрывно связан с особенностями хозяйственно-культурного типа, систем жизнеобеспечения оленеводов-кочевников, морских зверобоев, охотников суши, рыболовов крупных речных систем, механизма потребления природных ресурсов, этносоциокультурной стратификации вещей-знаков. Человек постоянно сталкивается с миром вещей, которые контролируют его восприятие, мышление и поведение. Технологии по производству вещей связаны с их историей и функциями, с возникновением нового смысла, новой объективной структуры, появление которой определяется межпоколенной трансмиссией культурных кодов, воздействием соседних народов и цивилизаций. Большое внимание в своих исследованиях сотрудники отдела уделяют анализу воздействия глобализма на промысловые технологии коренных народов Сибири и возникающий вслед за этим кризис идентичности, связанный с постепенным, но неуклонным разрушением традиционной системы ценностей.

Значительное место в деятельности сотрудников отдела занимает музейная работа. Они участвовали в регистрации и перерегистрации большого числа коллекций, в проведении музейной практики для студентов Института народов Севера, Санкт-Петербургского университета и других вузов страны, в подготовке и проведении экскурсий, в создании нескольких десятков крупных выставок МАЭ в России и за рубежом: в Японии, Корее, США, Финляндии, Германии, Франции и др.

Основные публикации сотрудников отдела

- Березницкий С.В. Сакральные компоненты промысловых технологий коренных народов амуро-сахалинского региона // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2021. № 2 (53). С. 110-119. https://doi.org/10.20874/2071-0437-2021-53-2-10

- Березницкий С.В. Соотношение менталитета с культами и жизнеобеспечивающими технологиями коренных народов амуро-сахалинского региона // Религиоведение. 2021. № 3. С. 61-69. DOI: 10.22250/2072-8662.2021.3.61-69

- Березницкий С.В. Традиция сыроядения в культуре питания коренных народов Амуро-Сахалинского региона // Кунсткамера. 2021. № 3(13). С. 104–114. doi 10.31250/2618-8619-2021-3(13)-104-114

- Березницкий С.В. Медвежий праздник // История и культура уйльта (ороков) Сахалина. Историко-этнографические очерки (XIX-XXI вв.) / отв. ред. В.В. Подмаскин. Владивосток: ООО «Дальнаука», 2021. С. 230-236.

- Березницкий С.В. Шаманство // История и культура уйльта (ороков) Сахалина. Историко-этнографические очерки (XIX-XXI вв.) / отв. ред. В.В. Подмаскин. Владивосток: ООО «Дальнаука», 2021. С. 222-230.

- Березницкий С.В. Природные галлюциногены и спиртные напитки как атрибут коммуникации коренных народов амуро-сахалинского региона с сакральным миром // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2021. № 4 (58). С. 5-14. DOI https://doi.org/10.24866/1997-2857/2021-4/5-14.

- Березницкий С.В. Этнокультурные проекции сакральных ландшафтов у коренных народов Амура и Сахалина // Этнография. 2021. № 4 (14). С. 211-231. DOI 10.31250/2618-8600-2021-4(14) -211-231. Березницкий С.В. До Клакхона - междисциплинарный принцип работы Тунгусской экспедиции 1927–1928 гг. //Вестник Томского государственного университета. № 473. 2021. С. 5-11. DOI: 10.17223/15617793/473/1.

- Березницкий С.В. Тонкая настройка своего мира // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: гуманитарные науки. 2022. № 15 (2). С. 220-233. DOI: 10.17516/1997-1370-0903.

- Березницкий С.В. Власть знаний как основа деятельности Петра Первого при создании имперской идентичности России // Кунсткамера. 2022. № 1 (15). С. 44-54. DOI 10.31250/2618-8619-2022-1(15)-44-54

- Березницкий, С. В. Магия и табу в алиментарной культуре тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов Дальнего Востока // Религиоведение. 2022. № 3. С. 77-84. DOI 10.22250/20728662_2022_3_77.

- Березницкий С.В. Менталитет тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов как основа их системы жизнедеятельности // Березницкий С.В., Сем Т.Ю., Булгакова Т.Д. Менталитет тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов /пер. с нанайского языка Заксор Л.Ж. СПб.: Академия исследования культуры. 2022. С. 24-75.

- Березницкий С.В., Старцев А.Ф. Социальная организация. Семья // Тунгусо-маньчжурские народы Сибири и Дальнего Востока: Эвенки. Эвены. Негидальцы. Уильта. Нанайцы. Ульчи. Удэгейцы. Орочи. Тазы / отв. ред. Л.И. Миссонова, А.А. Сирина; ИЭА РАН. М.: Наука, 2022. С. 871-871

- Березницкий С.В. Энергетика орнамента коренных народов Севера. Журн. Сиб. федер. ун-та. Гуманитарные науки, 2023. № 16(7). С. 1197–1207. EDN: DMTQKR.

- Березницкий С.В. Этнографический музей как жилище: комплементарность объектов и новая материальность нанайской культуры // Кунсткамера. 2023. № 2(20). С. 6–17. DOI 10.31250/2618- 8619-2023-2(20)-6-17.

- Березницкий С.В. Современное декоративно-прикладное и сценическое искусство коренных народов Амура и Сахалина как компоненты этнокультурной идентичности //Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2023. № 2 (64). С. 55-68. DOI https://doi.org/10.24866/1997-2857/2023-2/55-68.

- Березницкий С.В. Эволюция и трансформация промысловой материальности коренных народов Амуро-Сахалинского региона // Журнал Сибирского федерального ун-та. Гуманитарные науки, 2023. № 16(8). С. 1471-1482. EDN: XWAOEQ. Журнал СКОПУС.

- Березницкий С.В. Этнокультурные проекции идентичности нанайцев: использование символов родовой принадлежности // Этнография. 2023. № 3 (21). С. 143-168. DOI 10.31250/2618-8600-2023-3(21) -143-168.

- Гончаров Н.С. Связность компонентов окружающего пространства жителей села Русское Устье как адаптивный ресурс // Сибирские исторические исследования. 2022. № 4. С. 221-249. DOI: 10.17223/2312461X/38/12

- Гончаров Н.С. Ресурсы этничности в локальных стратегиях освоения пространства северной Якутии // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2023. № 2(43). С. 24–42. DOI:10.25693/SVGV.2023.43.2.002

- Гончаров Н.С. Представления о переселении душ у полиэтничного населения Нижнеколымского района Якутии // Религиоведение. 2022. № 2. С. 41-52.

- Выборнов А.В., Скобелев С.Г., Алексеева Е.А., Багашёв А.Н., Слепченко С.М., Грачев И.А., Средневековые погребения на местонахождении Рябчиков Ключ-1 (Канско-Рыбинская котловина) // Археология, этнография и антропология Евразии Том 50, № 3, 2022. с. 92–102.

- Давыдов В.Н., Давыдова Е.А., Гончаров Н.С. Энергия Арктики: этнографическое измерение. СПб.: Издательство МАЭ РАН, 2022.

- Дьяченко В.И. К традиционной технологии выделки кожи у народов Сибири: использование танинов при дублении и окрашивании шкуры // Кунсткамера. СПб. № 1 (19). 2023. с. 75-86. 10.31250/2618-8619-2023-1(19)-75-86

- Осипова М.В. Визуальный образ айнов на живописных полотнах и гравюрах XVI – начала XIX вв.: историко-этнографических источник или художественный вымысел? // Этнографическое обозрение. 2023. № 3. С. 187-205. https://doi.org/10.31857/S0869541523030107

- Осипова М.В. Экспедиции В.К. Арсеньева в Северо-Восточную Азию в качестве государственного чиновника //Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2023. № 2. С. 97-107. https://doi.org/10.24866/1997-2857/2023-2/97-107.

- Павлинская Л.Р. Род как катализатор этногенетических процессов в обществах кочевых скотоводческих народов Евразии // XIV Конгресс антропологов и этнологов России. – Москва-Казань, 2019. С. 382.

- Павлинская Л.Р. Особенности ландшафта в эпосе и обрядовых текстах тюрков Сибири (по материалам XIX - начала XX в.) // Кунсткамера. СПб, 2018. № 2. С. 92-98

- Павлинская Л.Р. Особенности традиционной мифопоэтической модели мира якутов в свете этнокультурных процессов на территории Евразии // История Якутии. Новосибирск: Наука, 2020. Т.I. Часть II. С. 131-164.

- Павлинская Л.Р. «…Он обладал недюжинным умом и подавал большие надежды (совм. С Е.Н. Романовой) // Дневник учащегося Якутской духовной семинарии Алексея Никифорова (1901-1903 гг.). Публикация документа. Новосибирск: Наука, 2021. С. 12-21.

- Павлинская Л.Р. Предисловие (совместно с В.И. Дьяченко) // А.А. Попов. Религиозные представления долган. Спб: Наука, 2023. С. 13-20.

- Павлинская Л.Р. А.А. Попов – этнограф, тюрколог, религиовед и фольклорист (совместно с В.И. Дьяченко). СПб: Наука, 2023. С. 21-78.

- Степанова О.Б. «Он на куклах каждый год одежки меняет»: домашние духи северных селькупов в прошлом и настоящем // Религиоведение. 2023, № 1. С. 71-83

- Степанова О.Б. Собака в мировоззрении селькупов //Кунсткамера. 2023, № 1. С. 44-55.

- Степанова О.Б. Антропология ямальского сувенира (на материалах ненцев, хантов и селькупов) // Вестник антропологии. 2023, № 3. С. 203-215.

- Степанова О.Б. Об итогах поездки к селькупскому порге на Парусовых озерах // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2023, № 3. С. 131-139.

- Степанова О.Б. Селькупский хлеб и его исторические контексты // Вестник Томского ГУ. 2023. № 85. С. 185-194.

- Юша Ж.М. Черкесский анклав Турции: специфика фольклора в иноэтничном окружении. Рец.на кн. М.М. Паштовой. Фольклор черкесской диаспоры: локальная традиция и ее носитель. Майкоп: изд. «Паштов З.В.», 2020. 328 с.

Монографии:

- Дыренкова Н.П. Тюрки Саяно-Алтая. Статьи и этнографические материалы / Отв. ред. К. Шёниг, Л.Р. Павлинская. СПб.: Наука, 2012. 408 с.

- Степанова О. Б. Традиционное мировоззрение селькупов: представления о круговороте жизни и душе. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008. – 304 с. (Ethnographica Petropolitana).

- Степанова О.Б. Второе издание: Традиционное мировоззрение селькупов: представления о круговороте жизни и душе. – СПб., Абакан: Петербургское Востоковедение, Издательский дом «Пантеон», 2010. – 303 с.

Коллективные монографии:

- Давыдов В.Н., Симонова В.В., Сем Т.Ю., Брандишаускас Д. Огонь, вода, ветер и камень в эвенкийских ландшафтах. Отношения человека и природы в Байкальской Сибири: [колл. монография] / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); [отв. ред. В.Н. Давыдов]. СПб.: МАЭ РАН, 2016. – 196 с. (Kunstkamera Petropolitana).

- Давыдов В.Н., Карбаинов Н.И., Симонова В.В., Целищева В.Г. Агинская street, танец с огнем и алюминиевые стрелы: присвоение культурных ландшафтов. Хабаровск: ДВО РАН, издательство Гродековского музея, 2006. – 192 с. (12 п.л.).

Статьи и главы в книгах:

- Davydov V. N. Coming Back to the Same Places: The Ethnography of Human-Reindeer Relations in the Northern Baikal Region // Journal of Ethnology and Folkloristics, 2014, Vol. 8, No. 2, pp. 7-32.

- Davydov V.N. Comment on Charles Stépanoff, Charlotte Marchina, Camille Fossier, and Nicolas Bureau. Animal Autonomy and Intermittent Coexistences: North Asian Modes of Herding // Current Anthropology, Vol. 58, № 1, pp. 72-73.

- Davydov V.N. Temporality of Movements of Northern Baikal Reindeer Herders, Hunters and Fishermen // Journal of Ethnology and Folkloristics, Vol. 6, No. 1, 2012, pp. 27-47.

- Sirina A.A., Davydov V.N., Povoroznyuk O.A. & Simonova V.V. S.M. Shirokogoroff’s book ‘Social Organization of the Northern Tungus’ and its Russian translation: history, structure, interpretations // Asian Ethnicity, 2015, Vol. 17, No. 1, pp. 30 – 46 (ID: 1086088 DOI:10.1080/14631369.2015.1086088, Индексируется в Scopus).

- Давыдов В.Н, Симонова В.В. «Музеификация природы»: энвайронментальный дискурс в постсоветском локальном музее на Северном Байкале // Credo New, 2011. С. 214-232.

- Давыдов В.Н. Борьба с хищниками и повседневные практики современных оленеводов: отношения человека и животных на Северном Байкале (по результатам полевых исследований 2007-2012 гг.) // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 12 / под ред. Е.Г. Федоровой. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 23-42.

- Давыдов В.Н. Власть проводника: каюры-эвенки и использование оленного транспорта на Северном Байкале // Ранние формы потестарных систем / Отв. Ред. В.А. Попов. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 267-280.

- Давыдов В.Н. Долганы Восточного Таймыра: опыт полевых исследований в поселках Новорыбное и Сындасско в 2015 г. // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 16. Памяти наших коллег-полевиков / Под ред. Е. Г. Федоровой. СПб.: МАЭ РАН, 2016. С. 67-80.

- Давыдов В.Н. Исследование отношений человека и оленя в Южной Якутии // Материалы полевых исследований МАЭ РАН / Отв. ред. Е.Г. Фёдорова. Вып. 14. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 95-117.

- Давыдов В.Н. Культурная аутентичность и коренные народы: институциональные процессы и политика идентичности // Журнал социологии и социальной антропологии, СПб., 2006, Том IX, № 3(36). С. 93-110. (Журнал входит в список ВАК)

- Давыдов В.Н. Национальная эвенкийская деревня на Северном Байкале: сопротивление доминирующему дискурсу // Журнал социологии и социальной антропологии, 2008, № 3. С. 146-163. (журнал входит в список ВАК)

- Давыдов В.Н. Отношения человека и животных на Крайнем Севере: заметки о полевом исследовании на Таймыре в июле-августе 2014 г. Материалы полевых исследований МАЭ РАН. / Отв. ред. Е.Г. Фёдорова. Вып. 15. СПб.: МАЭ РАН, 2015, с. 44-66.

- Давыдов В.Н. Рецензия на книгу Piers Vitebsky. Reindeer People: Living with Animals and Spirits in Siberia. London: Harper Perennial, 2005. xv + 464 p. // Антропологический форум, 2012, № 17, С. 294-302. (Журнал входит в список ВАК)

- Давыдов В.Н., Симонова В.В. Собачье сердце: антропология собакоедения в постсоветской эвенкийской деревне // Вести лаборатории древних технологий. 2008. С. 213-230.

- Davydov V.N. Fishery in ‘Free Spaces’: Non-Compliance with Fishery Regulations in Northern Baikal Evenki Village // Polar Record, Vol. 50, Special Issue 04, October 2014, pp. 379-390 (WOS, SCOPUS).

- Davydov V.N. People on the Move: Development Projects and the Use of Space by Northern Baikal Reindeer Herders, Hunters and Fishermen // Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, № 43-44, 2013, pp. 1-3. (Scopus)

- Davydov V.N. Public Health and Folk Medicine among North Baikal Evenkis // Medical Pluralism in Central and Southeastern Siberia: Buriat, Evenki, Orochen, and Ket Healing Traditions. Northern People's Medical Traditions vol. 1. / Edited by David G. Anderson. Edmonton: Canadian Circumpolar Institute Press, 2011, p. 129-146.

- The Construction of the Soviet Ethnography and “The Peoples of Siberia”. History and Anthropology. 2016. Vol. 27. No. 2. P. 183-209 (co-authored with David G. Anderson).

- Давыдова Е.А. Давыдов В.Н. Проблема доместикации северного оленя на Чукотке по материалам В.Г. Богораза (к 150-летию со дня рождения) // Научное мнение, 2015, № 11. С. 22-28 (журнал входит в список ВАК).

- Данные фольклора о происхождении селькупского оленеводства // Экология древних и традиционных обществ. Материалы V международной научной конференции, г. Тюмень, 7-11 ноября 2016 г. Выпуск 5. Часть 2. Тюмень. Изд-во ТюмГУ. Тюмень. 2016. С. 251-255.

- Сирина А.А., Давыдов В.Н. «…Не имеющие ни хлебопашества, ни скотоводства, ни оленей, а только одну лишь речку эту»: патернализм и рыночная экономика в северо-восточном Прибайкалье // Этнографическое обозрение, 2017. № 1, С. 70-85 (Scopus, ВАК).

- Степанова О.Б. "Огненная" ипостась матери-прародительницы селькупов // Труды ТОКМ. Т. XV. Томск, 2008. С. 218-226.

- Степанова О.Б. Вера Павловна Дьяконова // Этнографическое обозрение, № 5, 2011, с. 188-190.

- Степанова О.Б. Злая или добрая: к вопросу о главном мифологическом образе селькупов // Омский научный вестник. 2006. № 8. С. 52-55.

- Степанова О.Б. Мать-змея и образ духа-охранителя в мифологических представлениях селькупов // Сибирский сборник-1. Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. Книга II. СПб., 2009. С. 87-93.

- Степанова О.Б. Мир мертвых и погребальный обряд селькупов // Мифология смерти. Структура, функция и семантика погребального обряда народов Сибири. СПб., 2007. С. 182-198.

- Степанова О.Б. Мифологический образ матери-дерева в традиционном мировоззрении селькупов // Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. № 3. С. 115-118.

- Степанова О.Б. Северные селькупы: система традиционных взглядов в зеркале одного интервью // Вестник археологии, антропологии и этнографии 2014 № 2 (5). Тюмень. 2014. С. 124-131.

- Степанова О.Б. Село Толька и не только // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. СПб. 2016. Вып. 16. С. 46-66.

- Степанова О.Б. Селькупы сегодня: по итогам экспедиции в Пуровский район Тюменской области ЯНАО 2013 г. // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. СПб. 2014. Вып. 14. С. 83-94.

- Степанова О.Б. Селькупы села Совречка // Вестник археологии, антропологии и этнографии 2014 № 3 (30) 2015. Тюмень. 2015. С. 126-134.

- Степанова О.Б. Стойбище верхнетазовских селькупов (по материалам современных полевых исследований) // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. СПб. 2009. Вып. 9. С. 23-42.

- Степанова О.Б. Традиционное хозяйство северных селькупов: итоги реанимационных процессов первого десятилетия ХХI в. (по материалам полевых исследований 2004-2012 гг.). // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. СПб. 2013. Вып. 13. С. 6-22.

- Степанова О.Б. Традиционные наземные погребальные сооружения северных селькупов // Этнографическое обозрение № 4-2015. С.151-168.

- Степанова О.Б. Туруханские селькупы: взгляд со стороны (по материалам экспедиции 2014 г. в Туруханский район Красноярского края) // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. СПб. 2015. Вып. 15. С. 23-43.

- Степанова О.Б. Фольклор северных селькупов: полевые сборы 2004, 2005 и 2008 гг. // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. СПб. 2012. Вып.12. С. 5-31.

- Степанова О.Б.Людмила Васильевна Хомич // Этнографическое обозрение № 4, 2011, с. 183-184.

Тема НИР 2017-2019 гг.: Антропогенный ландшафт Сибири: традиция и современность

(рук. к.с.н., PhD В. Н. Давыдов)

Основные исполнители проекта: в.н.с., к.и.н. Л. Р. Павлинская, с.н.с., к.и.н. В. И. Дьяченко, с.н.с., к.и.н. Е. Г. Федорова, н.с., к.и.н. О. Б. Степанова, м.н.с., И. А. Грачев

Данная тема является мало разработанной в отечественной этнографии. В процессе освоения ландшафта человек целенаправленно видоизменяет его своими действиями: делает постройки, перемещается, добывает материалы, возделывает землю, разводит на нем животных, охотится, рыбачит, занимается собирательством и культивирует растения. В последнее время в науке ведется много дискуссий относительно интенсивности антропогенного воздействия человека на экосистему. В рамках данного направления планируется рассмотреть, как происходило изменение традиционных форм использования ландшафта под влиянием инноваций. Степень интенсивности во многом зависит от восприятия пространства. Проблема восприятия пространства активно исследовалась в зарубежной социальной антропологии, анализировались отдельные элементы стоянок кочевых народов, рассматривалась структура поселений, однако мало внимания уделялось рассмотрению всех этих элементов в контексте их взаимосвязи между собой и окружающим ландшафтом. В отечественной этнографии большое количество работ было посвящено исследованию традиционных жилищ. Тем не менее, не уделялось внимание рассмотрению места жилища в структуре повседневных перемещений и его связей с другими постройками. Исследовательским коллективом ставится задача восполнения данного пробела.

Предметные коллекции

Сибирские коллекции МАЭ по праву считаются одним из лучших этнографических собраний мира по традиционной культуре коренных народов Северной Азии. В настоящее время сибирский фонд включает 747 коллекций общей численностью свыше 29 000 предметов. Составляющие его экспонаты отражают самые различные стороны жизни народов, создавая достаточно полный образ культуры каждого из 42 автохтонных этносов Сибири.

Начало формирования сибирского собрания относится ко времени основания Петербургской Кунсткамеры, в экспозиции которой отдельные сибирские экспонаты были представлены уже в первые годы ее существования. К концу 1747 г. сибирские коллекции насчитывали более 200 предметов, большую часть которых составляли костюмы, утварь и предметы шаманского культа различных народов Сибири. По всей видимости, значительное число этих предметов поступило в Кунсткамеру от участников «Великой Северной Экспедиции» (1732–1742) и прежде всего от профессора Герарда Фридриха Миллера, Степана Петровича Крашенинникова и Якоба Линденау, постоянно отсылавших в Санкт-Петербург собираемые ими во время экспедиции материалы. К сожалению, это самое раннее собрание по культуре народов Сибири погибло в пожаре 1747 г., но отдельные его экспонаты сохранились в рисунках, которые в то время делались практически с каждого предмета, попадавшего в музей (собрание этих рисунков хранится в СПб Филиале Архива РАН и недавно опубликовано).

Утрата сибирского собрания начинает восполняться уже в 1748 г., когда возвращается из экспедиции Г.Ф. Миллер. Среди привезенных им коллекций значительное место занимают археологические экспонаты из регионов Южной Сибири, приобретенные в результате раскопок и сбора подъемного материала, а также предметы быта и культа калмыков и монголов. К 1768 г. сибирское собрание Кунсткамеры резко возрастает в связи с требованием Академической Канцелярии и Указом Сената от 3 сентября 1761 г. о приобретении коллекций для музея, направленных губернатору Сибири графу Самойлову. Коллекции этого периода к настоящему времени в большинстве своем утрачены и причина этого остается не вполне ясной. Несомненно, огромную роль в этом играет характер материала. Основную часть коллекций составляла меховая одежда, для которой условия хранения того времени были поистине губительны. Видимо, были и другие причины. Одной из них являлась плохая документация музейных экспонатов в XVIII в. Поэтому вполне возможно, что часть их (свыше 100 предметов) сохранилась и была включена позднее, в так называемые, «коллекции неизвестного происхождения» или «старые коллекции Кунсткамеры».

Новый этап активного пополнения сибирского фонда Кунсткамеры связан с кругосветными морскими путешествиями российских мореплавателей начала XIX в., открывших новую страницу в истории русской этнографии. В этот период в музей поступают коллекции по культуре народов Тихоокеанского побережья Сибири, сравнительно мало представленные в XVIII в. В начале 30-х годов в Кунсткамеру поступают коллекции по культуре коренных народов Чукотки и Камчатки, собранные участниками экспедиции военного шлюпа «Сенявин» под командованием Ф.П. Литке (1826–1829 гг.). Это была одна из тех экспедиций, в задачи которой входило прежде всего исследование всего побережья Берингова моря, а также изучения быта и культуры коренного населения региона.

В середине XIX в. сибирское собрание Музея по культуре народов Тихоокеанского побережья пополняется коллекциями, собранными на Чукотке и Камчатке служащим Российско-Американской компании лейтенантом Загоскиным. В это же время поступают и коллекции по культуре палеоазиатских народов, приобретенные одним из самых известных исследователей Русской Америки и Дальнего Востока И.Г. Вознесенским во время его десятилетней экспедиционной научной деятельности в этих отдаленных землях Российской империи (1839–1849 гг.). Все экспонаты, собранные этими учеными, объединены в четыре коллекции и насчитывают 256 предметов. Среди угорских и самодийских народов Западной Сибири в этот период работает финский лингвист и этнограф Матиас Александр Кастрен (1845–1849 гг.). Проводя исследования языков народов Сибири, он систематически собирает этнографические коллекции по культуре хантов, манси, селькупов. Коллекции по культуре якутов были пополнены сборами натуралиста Александра Федоровича Миддендорфа, во время его длительной экспедиции в Восточную Сибирь для изучения флоры этого региона (1843–1844 гг.).

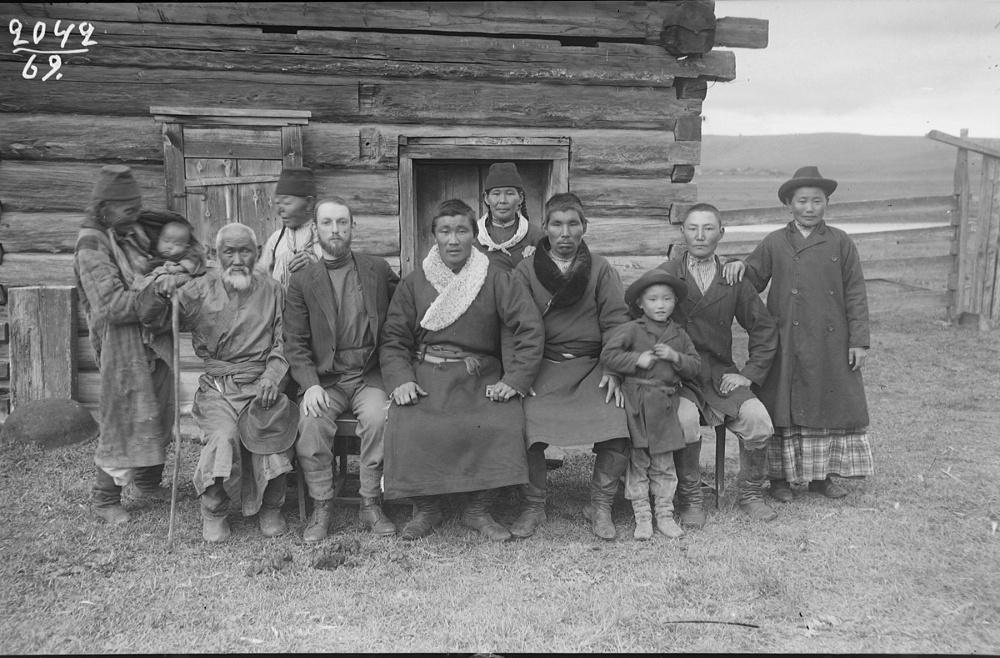

Вторая половина XIX в. и начало XX в. характеризуется резким усилением этнографического изучения всех народов Сибири. В результате целенаправленной собирательской деятельности, в результате которой сибирский фонд Музея пополнился более чем 20 000 экспонатами и стал крупнейшим в мире собранием по культуре коренного населения Северной Азии. Среди собирателей коллекций этого периода выделяется блестящая плеяда российских ученых, чья исследовательская деятельность была неразрывно связана с работой в этнографическом поле. В этом ряду стоят такие имена, как академик Л.И. Шренк, В.Н. Гондатти, Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз, Д.А. Клеменц, А.В. Адрианов, Д.Н. Анучин, А.В. Анохин, К.М. Рычков, В.И. Иохельсон, В.К. Арсеньев, Б.О. Пилсудский, В.Л. Серошевский, Э.К. Пекарский, В.Н. Васильев, С.М. Широкогоров, Б.Э. Петри и многие другие. Огромная заслуга этих ученых состоит в том, что они не только сформировали сибирский фонд Музея, но и выработали методику собирания и фиксирования этнографических памятников. Собранные ими коллекции не только дают представление о самых различных сферах традиционной культуры того или иного народа, но и раскрывают каждую из них во всем многообразии ее форм. Эти коллекции часто включают в себя целые серии однотипных предметов, принадлежащих различным локальным группам одного этноса, что делает их уникальным источником для сравнительного изучения явлений культуры, а также процессов этно- и культурогенеза в сибирском регионе. Кроме того, экспонаты, как правило, сопровождаются документацией, включающей достаточно подробные сведения о назначении предмета, его функции в культуре, этнической принадлежности с указанием этноса, локальной группы и рода. В этот период начинает формироваться и фотоиллюстративный фонд Отдела Сибири.

Не менее плодотворным этапом в развитии сибирского фонда МАЭ были 20–30-е годы ХХ в. Продолжая научные традиции собирательской деятельности старшего поколения, к сбору этнографических коллекций приступают их ученики, восполняя множество еще существовавших в сибирском фонде лакун. Среди этих собраний особую ценность имеют коллекции, собранные А.А. Поповым, Л.Э. Каруновской и А.Г. Данилиным, Н.П. Дыренковой, Е.Д. и Г.Н. Прокофьевыми, Н.К. Каргером и И.И. Козьминским, В.Н. Чернецовым, Г.М. Василевич, Ю.А. Крейновичем, Н.Ф. Прытковой, которые в разные годы были сотрудниками Отдела этнографии Сибири МАЭ. В 50–80-е годы сибирские коллекции МАЭ пополнились за счет собирательской деятельности сотрудников Отдела Л.П. Потапова, И.С. Вдовина, Е.А. Алексеенко, В.П. Дьяконовой, Л.В. Хомич, Г.Н. Грачевой, Ч.М. Таксами, Е.Г. Федоровой, В.А. Киселем, Л.Р. Павлинской.

В последнее десятилетие продолжается пополнение сибирского этнографического собрания МАЭ. Здесь нужно, прежде всего, отметить коллекции собранные В.А. Киселем по тувинцам, И.А. Грачёва по русским Сибири.

По коллекциям Отдела опубликованы следующие каталоги:

- Клюева Н.И., Михайлова Е.А. Каталог съемных украшений народов Сибири // Материальная и духовная культура народов Сибири (Сборник МАЭ, Т. XLII). Л., Наука. 1988. С. 195–208.

- Малыгина А.А. Каталог кукол-игрушек народов Сибири (по коллекциям МАЭ) // Материальная и духовная культура народов Сибири (Сборник МАЭ, Т. XLII). Л., Наука. 1988. С. 188–194.

- Таксами Ч.М., Огихара Ш. Айнские коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук: Каталог. Япония, Токио, 1998. 204 С. (на японском, русском и английском языках).

- Федорова Е.Г. Манси в фондах МАЭ. Каталог коллекций // Курьер Петровской Кунсткамеры, СПб., МАЭ РАН. 1995, Вып. 2–3. С. 252–264.

- Охотники-оленеводы Хатанги и Анабара. Коллекция П. В. Слепцова в собрании МАЭ РАН / Беляева-Сачук В. А., Березницкий С. В., Боброва В. В., Гончаров Н. С., Давыдов В. Н., Дьяченко В. И., Копанева Н. П., Слепцова Н. Н., Степанова О. Б., Фёдорова Е. Г. / отв. ред. В. Н. Давыдов, Н. П. Копанева, СПб.: МАЭ РАН, 2020.

Анализ коллекционного собрания по народам Сибири, прежде всего, предпринимается в продолжающихся томах «Сборника МАЭ».

В настоящее время хранителем предметных коллекций по народам Сибири МАЭ является к.и.н., старший хранитель В.А.Кисель.

Фотоиллюстративные коллекции

В отделе этнографии Сибири хранятся фотоколлекции практически по всем народам Сибири, их этнотерриториальным группам, а также некоторым народам сопредельных территорий. Среди названий этносов, фигурирующих в описях и отражены в фотоколлекциях, встречаются 54 этнонима. Из разделов, посвященных культуре многочисленных сибирских народов имеются фотографии, отражающие географическую среду их проживания, антропологические типы, материальную культуру (включая хозяйственный комплекс, жилище, одежду и т.д.), духовную культуру (верования, религиозные культы, традиционные праздники и т.д.).

Большинство фотоколлекций были получены в результате проведения исследователями многочисленных экспедиций в Сибирь. Однако в отделе хранятся также иллюстративные коллекции, которые были подарены другими учреждениями и частными лицами, а также сформированы в результате многолетней работы сотрудников отдела в других музеях страны. Благодаря последним были опубликованы такие фундаментальные этнографические работы, как, например, “Историко-этнографический атлас Сибири”, том “Народы Сибири”, Сибирские этнографические сборники и др., в которых также использованы многочисленные фотографии экспонатов из сибирских фондов МАЭ. Многие коллекции отдела являются уникальными и отражают явления или объекты материальной и духовной культуры, уже давно исчезнувшие из традиционной этнографии и встречающиеся только в старых публикациях или на фотографиях.

В отделе этнографии Сибири хранятся 593 коллекции фотографических отпечатков, общая численность которых составляет более 40200 единиц. Еще 321 коллекция по этнографии народов Сибири, хранящаяся в МАЭ, пока не имеет отпечатков и хранится в виде негативов. Таким образом, общая численность коллекций составляет внушительную цифру в 914 единиц хранения. Конечно, по количеству фотографий коллекции далеко не равнозначны – можно встретить некоторые коллекции с одиночными фотографиями, но встречаются единицы хранения превышающие 1,5 тыс. фотографий (например, И-1930 – коллекция Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции, насчитывающая 1606 фотографий). Если посмотреть на сибирские народы в плане наибольшей обеспеченности фотоиллюстративными материалами, хранящимися в отделе, то коллекции распределятся следующим образом: тунгусы – 68 коллекций, чукчи – 53, якуты – 45, нивхи – 41, нанайцы – 39, ханты – 37, ненцы – 33, коряки – 32 и т.д. в сторону убывания.

Начало формирования фотоиллюстративных коллекций отдела этнографии Сибири относится к 1880 году, когда после экспедиции в Западную Сибирь исследователем И.С. Поляковым была доставлена коллекция, состоящая из 64 снимков, отражающих этнографию хантов. В том же 1880 г. из библиотеки Академии наук поступила коллекция из 18 снимков по этнографии народов Амура, а от академика Л.И. Шренка также поступил фотопортрет амурского аборигена. Спустя пять лет, в 1885 г., фотографии, отснятые на севере Якутской области, в МАЭ предоставил начальник Полярной экспедиции доктор А. Бунге. С этого времени поступление фото коллекций в Кунсткамеру пошло по нарастающей.

Курирует фотоиллюстративные коллекции Отдела этнографии Сибири МАЭ РАН: к.и.н., с.н.с. В.И. Дьяченко

Электронные каталоги фотоиллюстративного фонда можно увидеть здесь:

https://collection.kunstkamera.ru/cross-search?query=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C